高橋 龍三郎

(1)中期環状集落の双分制原理の解明

関東・中部地方の環状集落を、出土した土器にみる動物形象把手から分析し、イノシシ、トリなどシンボルが半族構造と関係するのかを検討した。またこれについて海外の文献資料を調査した。特に北米北西海岸諸族(ハイダ族)と南米原住民(アピナエ族)について文献で調査した。

(2)中期社会の出自に関する研究

中期社会が非単系出自(双系出自)であると措定しているので、廃屋墓等の人骨資料について草刈貝塚の廃屋墓のゲノム解析のデータと照合しながら検討する予定であったが、まだ解析データが出ていない。また非単系出自(双系出自) について海外の文献資料を検索した。主に北米北西海岸部のハイダ族の先史時代を遡ると、近代の母系制とは異なり双系制の痕跡を考古学的に確認できるとの証左を得た。

(3)後期社会の墓制研究

後期社会が母系制社会であることを西広貝塚人骨のmtDNA分析から判明しているので、2体一対で埋葬された女性の位置づけを他遺跡の事例を集成して検討した。また権現原貝塚出土人骨の調査を開始した。

(4)中期プロト・トーテミズムの研究

中期のイノシシ供犠に示されるプロト・トーテミズムについて追加の資料を探索し、実態を解明する。これについては炭素-窒素同位体の研究から市川市向台貝塚17号土坑出土のイノシシ2体が人間と同じ食料を与えられていたことが明らかになった。

(5)動物形土製品及び関連遺物による縄文トーテミズムの研究

東北地方北半におけるクマ形土製品および関連物を調査し、特に秋田、青森県における大型環状列石の造営と運営がクマを信奉する集団(クマ氏族)によってなされたことを立証した。縄文時代の特定の構造物がすべての地域住民によって構築されたとの従来のイメージを否定した。

池谷 信之

- 黒曜石原産地分析

縄文時代後期に生じた黒曜石流通の変化と社会構造の関係を検討するための基礎作業を継続した。池谷が分析したものの未報告となっている原産地推定結果と、既存の推定結果を収集・統合して組成円グラフを分布図上に展開した。中期の中部高地では信州系黒曜石が圧倒的多数を占めるのに対して、南関東~東海東部では神津島産黒曜石が主体となっていた。つづく後期の南関東~東海東部では中部地方に原流域をもつ大河川の上流域から信州系黒曜石が増加し、酒匂川~相模川に挟まれた地域では箱根産が、鬼怒川流域およびその周辺では高原山産が増加し、神津島産黒曜石も加えた4つの原産地が入り組み合う複雑な分布状況が確認された。 - 土器胎土分析

縄文中期の集落内で共存する系統の異なる土器群の胎土の違いを検討することによって、集落を構成する集団の出自の違いを検討する作業を継続した。2024年は長野県諏訪地方を代表する中期の環状集落である岡谷市目切遺跡から出土した異系統の土器群(曽利式・唐草文系・加曽利E式)の鉱物分析と蛍光X線分析を併用した胎土分析を実施した。

植月 学

下総台地の縄文時代中期~後期の動物資源利用の特質を明らかにするために、東京湾沿岸の貝塚遺跡出土動物遺体のデータ集成を進め、哺乳類遺体の分析をおこなった。過去の分析では下総台地北西部のデータで中期におけるニホンジカの減少を指摘したが、より対象地域を広げた今回の分析でも東京湾湾奥部では同様に中期におけるニホンジカの減少が確認できた。中央部では後期前葉に入ってもシカが少ない遺跡が存在するが、後期後葉~晩期にはおおむね増加に転じる点も前回の指摘と同様であった。イノシシ、ニホンジカの年齢構成については両種とも晩期よりも後期でより若齢の傾向にあることから、大型獣狩猟に傾斜する晩期の狩猟圧が必ずしも高くないというこれまでの見解が裏付けられた。

小型獣については前回の報告では中期のニホンジカ減少を補うように増加すると指摘した。今回の集成では湾奥部では同様の傾向が認められた。しかし、中央部では後期~晩期でも小型獣の割合が高い遺跡が存在し、様相は単純ではなかった。

イヌについては過去の報告では中期に出土量が多いことを同時期の小型獣の増加・ニホンジカの減少と結びつけ、イヌが主に小型獣狩猟に用いられた可能性を指摘した。一方で、米田氏と逢坂氏による分析結果を受け、中期の高い狩猟圧のもとで、イヌが食用とされたかも新たな課題として浮上した。今回の集成では湾奥部の加曽利や矢作では後期前半にもイヌが多いことが確認できた。さらに後期にも小型獣の多い中央部の遺跡で必ずしもイヌの出土量が多い訳ではないことから、イヌと中型獣狩猟の関係については再考を要する。

個別の遺跡としては引き続き市川市向台貝塚(中期中葉)、曽谷貝塚(中期末葉~後期後葉)、松戸市中峠遺跡(中期中葉)などの出土動物遺体の分析を継続した。向台貝塚、曽谷貝塚についてはストロンチウム同位体分析のための試料を選定し、分担者の米田教授に分析を依頼した。

太田 博樹

- 昨年度までに次世代シークエンサ(next-generation sequencer: NGS)をもちいたショットガン法によるディープ・シークエンシングを行った千葉県市原市縄文後晩期遺跡出土人骨13検体(祇園原3検体、菊間手永4検体、西広6検体)について、得られた全ゲノムデータからミトコンドリアゲノム(mtDNA)データを抽出し、mtDNA全長配列にもとづく母系の人口動態のを推定をおこなった。

- ヒト内在DNA率が高かった7検体(祇園原1検体、菊間手永6検体)について、ショットガン法によるディープ・シークエンシングを新たに行った(2022年度先進ゲノム支援)。上記1で記載した13検体と合わせた計19検体(祇園原3検体、菊間手永10検体、西広6検体)について、mtDNA全長配列および核ゲノムにもとづく血縁解析を行った。

- 草刈遺跡出土人骨17検体からDNAを抽出した。汎用型NGS装置であるMiSeqをもちいて小規模なショットガン・シークエンシングを行って、DNA保存状態を確認した。

- 特に断片化の進んだDNAでのNGSライブラリ調製効率を上げるため、一本鎖ライブラリ調製の条件検討を実施した。

近藤 修

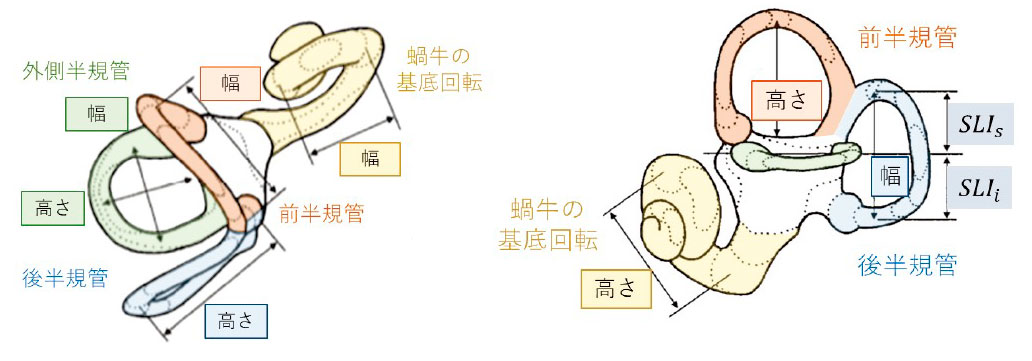

- 内耳骨迷路CTデータの取得

千葉県権現原貝塚の合葬墓出土人骨を整理し、側頭骨のマイクロCT撮影を行い、内耳骨迷路形態の3次元画像を取得した。 - 内耳骨迷路形態の計測と分析

画像解析ソフトをもちい、線計測データを収集し、個体間の距離の算出、集団間の形態学的分析を行った。

- 3次元形態特徴の抽出の試み

内耳骨迷路形態の3次元的特徴を抽出するため、複数の形態計測手法を試みた。

藤田 尚

2023年度は、徳川将軍の平均寿命の取り組みをさらに拡充し、韓国勒島人骨(日本の弥生時代中期相当)の新生児(死産なども含む)から老年個体までの死亡年齢が推定されている古人骨軍を対象に、調査を行った。一般的には新生児や乳児の骨はすぐに土に還ってしまい見つからないが、貝塚であることや、新生児用の埋葬施設が残っていることから、絶好の古人口学的モデルケースになると考えられた。併せて考古寄生虫学の研究を進め、山口県、長崎県、青森県などでの調査を行った。

米田 穣

千葉県内の植物標本を用いて、Sr同位体地図を作製した。通常の空間充填法と地質・地形情報を機械学習させた方法を比較して、同位体地図を高精度の作成することができた。

動物骨について、千葉県加曽利貝塚と向台貝塚について、動物歯牙エナメル質を採取し、Sr同位体比を測定している。加曽利貝塚では中期と後期でSr同位体比に時期差がある可能性が示され、狩猟域が変化した可能性が考えられる。

動物骨の組織像の観察を千葉県加曽利貝塚出土骨で系統的に行い、解体痕のあるシカやイノシシと、埋葬されていた犬や人骨で微生物による腐敗の影響が異なることを見出した。さらに、散乱した状態で見つかった犬骨を観察したところ、微生物の影響があるもの(埋葬個体)とないもの(解体個体)が混在している可能性が示された。興味深いことに、埋葬と解体とそれぞれ推定された個体の間では骨コラーゲンの炭素・窒素同位体比に偏りがあり、与えられていた餌と埋葬形式に関連がある可能性を見出した。従来、縄文犬については狩猟のパートナーとして大切にされているので埋葬されており、一部の骨は埋葬後の撹乱によって散乱した状況で見つかると解釈されてきた。しかし、埋葬された犬は、集落の中で買われていた犬の一部である可能性もあり、縄文犬狩猟のパートナー以外の役割や意味を持っていたかもしれない。