高橋 龍三郎

2022年度は、前課題(縄文時代の氏族制社会の成立に関する考古学と集団遺伝学の共同研究)から継承する研究項目を整理し、継続中の以下の項目を研究する。

- 縄文中期の環状集落の構成原理について、双分制の原理を知るために北米北西海岸のアメリカ先住民の半族(胞族)を文研資料から検討している。

- 中期社会の非単系出自の性格を把握するために、東南アジアの非単系出自(双系出自)社会を文献で調査し検討している。

- 中期環状集落の構成原理が半族(胞族)組織にあると措定しているので、その表徴たる土器の動物形象把手について検討している。一つの遺跡単位で、動物形がどのように分布しているのかの実態を把握する。

- トーテミズムの定義にもかかわる「供犠」について、関東地方のイノシシ、イヌの実例を集成し検討する。中期においては廃屋墓におけるイヌ埋葬、小竪穴遺構におけるイノシシの供犠について検討している。

- 食性分析やゲノム解析に必要な考古資料の借り出しについて、関係する県・市町村の教育委員会、博物館、埋蔵文化財センターと調整を行う。

- 2022年度に新たに取り組んだ課題

①加曽利貝塚の北貝塚(中期)、南貝塚(後期)の違いに見る社会変容について解明する。土盛りを伴い、内部にイヌの埋葬(供犠)が卓越する南貝塚は、明らかに先祖祭祀を中核とする祭祀・儀礼の特性を帯びている。近くから検出された大型住居との関係も深いので、中期貝塚との対照性を明らかにしながら社会の変容について検討している。

これらの研究成果は、2022年5月29日に開催された日本考古学協会第88回総会のセッションにて科研費代表者、分担研究者、協力者全員で発表した。また代表者の高橋は成果を論文、学会発表、講演会等で公表した。

池谷 信之

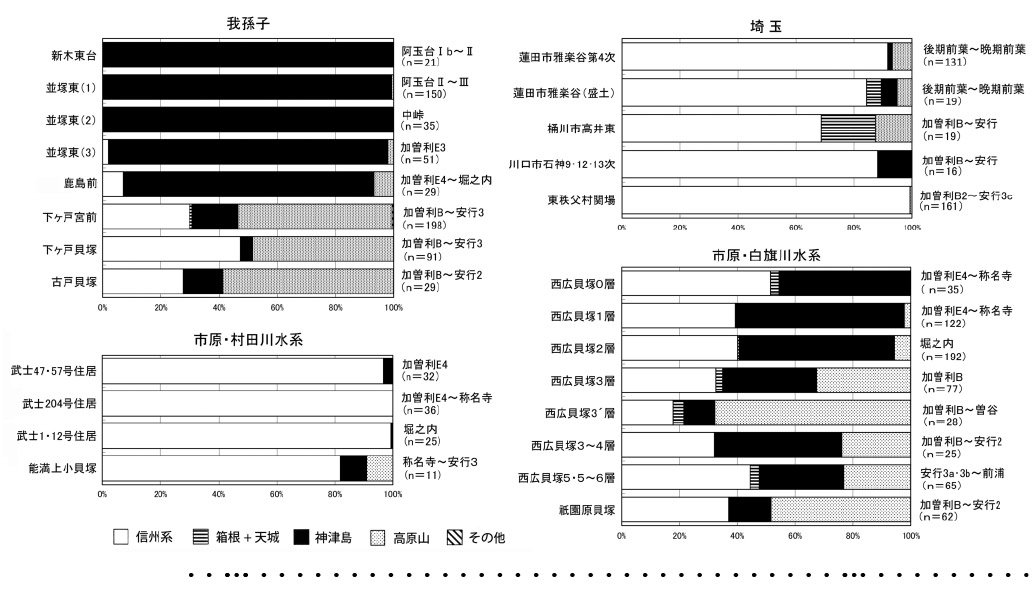

これまで池谷が実施してきた市原市内の縄文時代中期末~後晩期の黒曜石原産地推定結果を再検討した結果、遺跡近くを流れる中小の河川ごとに、黒曜石の入手先が大きく異なることが判明した(図1)。

白旗川水系 村田川と養老川の間を流れ東京湾に注ぐ白旗川水系では、中期末段階で高原山産が増加して主体的存在となり、これに信州系と神津島産が加わる。西広貝塚や祇園原貝塚での原産地推定結果が示すように、こうした傾向は晩期まで継続すると考えられる。

村田川水系 これに対して市原市の北側で幾つかの支流を集めながら流れる村田川水系では、武士遺跡や能満上小遺跡が示すように信州系黒曜石が圧倒的多数を占め、神津島産・高原山産の占める割合は少ない。

さらに視点を北総~埼玉に移すと、白旗川水系の状況(黒曜石組成)は、我孫子市下ヶ戸宮前遺跡(後期前葉~後葉)によく類似し、村田川水系は埼玉県内の状況にきわめて近い。縄文中期前葉の南関東では、ほぼ全域で神津島産黒曜石が圧倒的多数を占めていたが、後期前葉以降は、黒曜石供給ルートが水系ごとに異なっていた可能性がある。水系ごとに編成された黒曜石流通網と後期社会あるいはその社会集団との関係が今後の課題となろう。

植月 学

下総台地の縄文時代中期~後期遺跡である市川市向台貝塚(中期中葉)、曽谷貝塚(中期末葉~後期後葉)、松戸市中峠遺跡(中期中葉)出土動物遺体の分析を実施している。貝類、魚類、哺乳類遺体の種組成やサイズ、年齢、解体痕などを観察、記録している。また、分担者の米田教授の協力を得て同位体分析を実施するための試料選定も進めている。千葉市加曽利貝塚出土のイヌ、イノシシ、ニホンジカなどについても同位体分析と組織学的分析のための試料選定を共同でおこなった。

太田 博樹

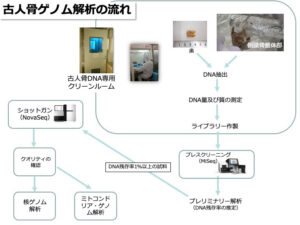

現在、私達の研究チームでは、千葉県市原市の3つの貝塚遺跡、西広、祇園原、菊間手永から出土した人骨のゲノム解析を進めている。血縁関係を明らかにする目的の場合、両親からゲノム情報を受け継ぐ核DNAの分析がもっとも適している。 しかし、ヒトゲノム(核DNA)は約30億文字あるので、その高精度ゲノム決定は、古人骨DNAの場合、簡単ではない。一方、ミトコンドリアゲノム(mtDNA)は約1万6千文字とコンパクトである。そこで、核DNAの解析と並行し、mtDNAの解析を行っている(左図)。

しかし、ヒトゲノム(核DNA)は約30億文字あるので、その高精度ゲノム決定は、古人骨DNAの場合、簡単ではない。一方、ミトコンドリアゲノム(mtDNA)は約1万6千文字とコンパクトである。そこで、核DNAの解析と並行し、mtDNAの解析を行っている(左図)。

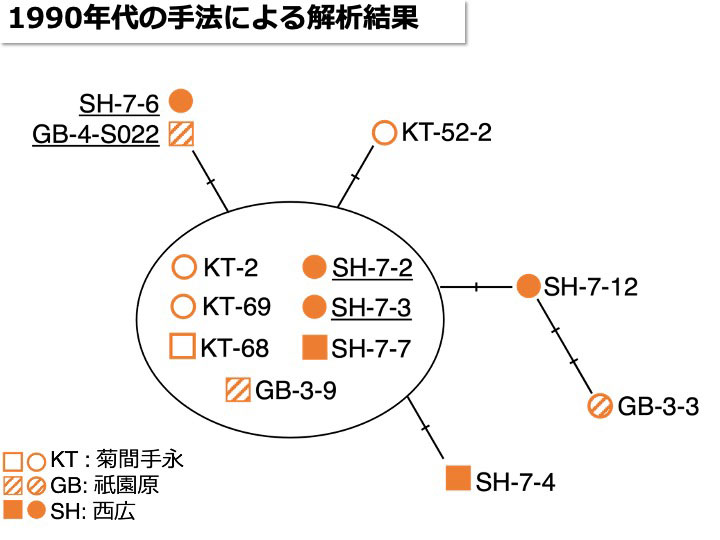

1990年代に遺跡出土人骨からのmtDNA配列データをもとに親族関係が分析されたが、現在の次世代シークエンサ(next generation sequencer: NGS)をもちいた解析と、1990年代の解析では、その精度に大きな隔たりがある。1990年代は、mtDNAの約1万6千文字のうち、多様性が高いHV領域のみの一部である200文字にも満たない領域を対象としてPCR増幅し分析していた。 しかし、こうした短い配列では、仮に同じ配列タイプが見つかったとしても、もっと長い領域を読んだら異なる配列タイプかもしれない。今回私達のグループが手がけている貝塚遺跡出土人骨13検体の古代DNAについて、1990年代にもちいていたmtDNA HV領域(181文字)だけをもちいて解析してみた。その結果、13検体中、7検体が同一配列であった(右図)。つまり、1990年代の分析技術でこれらの人骨を見た場合、これら3つの遺跡が母系に深いつながりをもつ遺跡同士である可能性を論じていただろう。しかし、実際、私達は今回NGS解析を行い、その100倍近い解像度でこれら13検体を見た。すると、181文字では同一配列だった7検体は、全mtDNA配列を読んでみたら6つの異なる配列であった。

しかし、こうした短い配列では、仮に同じ配列タイプが見つかったとしても、もっと長い領域を読んだら異なる配列タイプかもしれない。今回私達のグループが手がけている貝塚遺跡出土人骨13検体の古代DNAについて、1990年代にもちいていたmtDNA HV領域(181文字)だけをもちいて解析してみた。その結果、13検体中、7検体が同一配列であった(右図)。つまり、1990年代の分析技術でこれらの人骨を見た場合、これら3つの遺跡が母系に深いつながりをもつ遺跡同士である可能性を論じていただろう。しかし、実際、私達は今回NGS解析を行い、その100倍近い解像度でこれら13検体を見た。すると、181文字では同一配列だった7検体は、全mtDNA配列を読んでみたら6つの異なる配列であった。

この結果からは安易に「母系のつながりが深い」とは言うことはできない。これら13検体の関係を明白にするには、やはり核DNAの厚い塩基配列情報が必要である。今後は、核DNAもカバーした詳細な解析を進める。

近藤 修

研究課題を達成するため。以下の事項を実施した。

- 内耳骨迷路CTデータの撮影

千葉県草刈貝塚遺跡出土の頭骨より、DNA分析用のサンプリング個体についてマイクロCT撮影装置によりCT断層像を取得した。 - 内耳骨迷路形態の計測と予備的分析

3次元画像解析ソフトAnalyzeを用いて、内耳骨迷路形態の計測を行った。計測は東京大学総合研究博物館所蔵の近現代日本人と縄文時代人のCT画像データについて行い、集団差の分析を予備的に行った。 - 下顎大臼歯歯冠形態の分析

東京大学総合研究博物館所蔵の双生児コレクションを用いて、下顎大臼歯歯冠形態の遺伝性について分析を始めた。

藤田 尚

2年続いたコロナ禍で、出張を伴う人骨研究を行うことが著しく制限された。その中で、2022年5月に早稲田大学で開催された、日本考古学協会でのシンポジウムを共同研究者らと組み、発表できたことは意義深いことであった。

また、古病理学において健康問題を論ずるためには、累積的ストレス指標である平均寿命の算出方法について、専門的知識を持ったコンピュータプログラマーとその算出方法を検討した。その結果は、2022年12月の日本古病理学研究会第7回大会にて発表した。現在このデータは、海外のIFの付くジャーナルに投稿中である。

なお、藤田は、日本古病理学研究会長の職にあり、日本およびアジアの古病理学の発展に尽力した。その一環として、全く新しい、Asia-Pacific Paleopathology Forumのホスト国大会長として、2022年7月30日および31日に同志社大学を開催校として、世界各国の古病理学者に参加を呼びかけ、大会を成功させた。今後このフォーラムは、アジア各国で持ち回りで開催されることになるが、その基礎を約2年かけて築くことができた。このフォーラムは朝日新聞全国版2022年12月6日朝刊に大きく取り上げられた。

米田 穣

今年度は、千葉県千葉市加曾利貝塚を中心に、古人骨と動物骨の分析を実施した。加曾利貝塚については、古人骨の同位体分析が先行研究で報告されているが、個体情報と照合されておらず、社会構造について議論することができなかった。過去の採取記録などを調査して、北貝塚出土人骨5点と南貝塚出土人骨7点がB地点出土について、各個体番号とデータの対応を確認した。しかし、先行研究では分析試料が肋骨なので混入している可能性があり、またコラーゲンの質の指標であるC/N比が報告されていない。そこで今年度は北貝塚1点と南貝塚3点の大腿骨から資料を採取して、先行研究のデータを検証することとした。また、未分析の人骨が19個体あるので分析可能な部位について、2022年度内に調査を行う計画である。

千葉市埋蔵文化財センターの協力を得て、中期を中心する北貝塚と南貝塚で動物骨を40点(シカ10点、イノシシ10点、イヌ20点)採取した。イノシシについてはヒトが採取した海産物の影響を受けている可能性を確認する。また歯エナメル質26点(シカ9点、イノシシ10点、イヌ7点)を用いて、中期と後期で狩猟活動域が変化した可能性を議論する。イヌ散乱骨のうち1点はカットマークが報告されており、イヌと縄文人の関係について多様性を検討できると期待される。

加曾利貝塚から出土した人骨とシカ、イノシシ、イヌについて、長管骨断面の組織像を実態顕微鏡ならびに走査型電子顕微鏡で観察して、埋葬された個体と解体された個体で組織における微生物浸食の影響を比較検討した。埋葬骨では腸内細菌にくわえ土壌微生物が影響すると考えられるが、解体骨では腸内細菌は影響しないので、埋葬状況が不明である解体痕のない散乱骨で、埋葬されたのか、解体されたのかを検討できる可能性がある。これまで、埋葬されたものが攪乱されて散乱されたと考えられているイヌの散乱骨について、解体されていた可能性について検討をすすめている。

ヒトの移動や狩猟活動域を推定するため、ストロンチウム同位体比地図の作成を開始した。千葉県立中央博物館が所蔵するクリとコナラの腊葉標本からそれぞれ33点と103点をストロンチウム同位体分析のために提供していただき、東京大学理学部地殻化学研究施設のMC-ICP-MSを使用してストロンチウム同位体比の分析をすすめている。また、ストロンチウム同位体比の分布について単純な空間補正するクリギング法と、地質情報を反映させて推定するランダムフォレスト法を比較検討するために、予備的なストロンチウム同位体比地図を作成した。