日本考古学の歴史は長く、縄文時代に関する課題も古くから据えられ、編年学研究や遺物の個別研究などにおいて著しい進展を見ました。集落論や墓制論においても、特に近年の発達には目を見張るものが多くあります。しかし、縄文社会に関する研究はあまり進展しませんでした。縄文時代の人々がどのような親族組織の中で生まれ育ち、どのような原則に従って婚姻を取り結んだのか。毎日の生活の舞台がどのような成員によって取り囲まれ、他の集団とどのような関係を結んだのかについては未解明でした。またその社会的環境の中で物質の交換や交易がどのように統制されたのか、については全く解明されてきませんでした。その理由は、「社会」が直接目には見えない領域だったからかもしれません。考古学は実態のある遺物、遺構からスタートする学問で、不可視の領域は最も苦手な領域だったのです。また必要な諸分野を糾合した総合的研究が立ち遅れていたことにも一因があるのかもしれません。

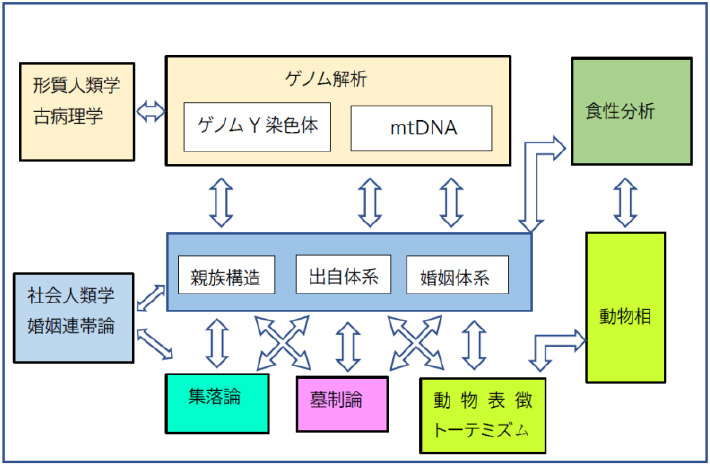

これらの課題に対して、私たちは文理融合の共同研究を立ち上げて、縄文時代後期に登場するトーテミズムの痕跡を手掛かりに、氏族制社会の成立の様態を千葉県方面から探ってきました。これからもヒトのゲノム解析、食性分析、形質人類学、古病理学等の諸領域の支援を受けながら、考古学からは集落・墓制の研究、黒曜石などの原材料の交易等を探り、動物骨の分析から、当時の狩猟採集生活や動物との関係性を明らかにします。

本研究では縄文時代の墓域から出土した人骨の属性を明らかにし、そのゲノムを解析して集団の血縁的構成を明らかにすることを目指しています。中期環状集落に居住した人々の構成原理や婚姻制度が何であるかを解明するためです。廃屋墓等に埋葬された人骨群は大変貴重な研究材料になります。代表者は中期環状集落が、後期にいたる前段階の非単系出自(双系制)集団が双分的(半族あるいは胞族)構成をとる居住形態であると措定して研究を進めております。それが妥当であるかをゲノム分野から解明する計画です。

併せて集団の遺伝的特徴を形質人類学の立場から明らかにし、ゲノム分野からの成果と照合する必要があります。これから中期人骨の研究から、中期から後期社会への移行を明らかにする予定です。また親族組織や婚姻制度の変革の要因が何であるかを解明するために、縄文人骨のストレスや古病理についても調査研究を進めます。

理科学的研究から蛍光X線分析に基づいた原材料の交換、交易についても新たな光が当てられています。今までは、交換、交易と云えば、静かな水面に一石を投じた後に波の輪が同心円状に広がる様態を想定しましたが、実際に氏族社会では緊密な親族関係を通じて物流も独自の展開を見せるのが普通です。ある種のバイアスがかかります。決して静的ではなく、ダイナミックな動きがあるのが氏族制社会の特徴です。同じ氏族仲間を通じて物流が統制されるからかもしれません。その実態について研究を深める予定です。

トーテミズムは表徴とする動物・植物と特別な象徴的関係を取り結び、それを人間側の論理に巻き込んで新たな関係性を構築する宗教的・社会的行為です。後期社会の根幹をなす原理です。表徴とする動物に人間と同じ食餌を与えることもその一つです。最近の動物骨の食性分析から千葉県のある中期遺跡では、イノシシが人間と同じ食餌で育てられ供犠された痕跡が発見されました。後期の本格的なトーテミズムに発展する前のプロト・トーテミズムとして位置づけておりますが、他の動物種でも同じことをした可能性があります。それは動物の形質や様態にも影響を与えた可能性があります。今後、貝塚などの動物骨の検討とともに食性分析の調査研究を進める計画です。

このように本研究は多くの大学研究者を中心に、各領域から参加していただいております。それらの総合的研究が縄文時代の社会の解明に向けて貢献できることを願っております。

代表者 早稲田大学文学学術院・教授 高橋龍三郎