高橋 龍三郎

1.中期環状集落の構造、構成原理の民族誌調査

本年度は縄文中期環状集落の構造と構成原理を探るために、南米アマゾン川流域の民族誌を文献などから渉猟した。Ge族の一部を成すApinae族等について、R.Da Mattaの“Devided World”、D.Maybury-Lewisの”Dialectical Societies”等の文献にあたり、環状構造の構成原理について調査した。それらには環状構造を成立せしめる双分制原理が働き、また出自については双系制原理が作用している。この点で高橋は縄文中期の環状集落の構成原理を双分制、双系制原理と措定しているので、非常に有用な民族誌であった。また10月には米国ニューヨークの自然史博物館を訪ねて、展示されるShavante族(母系拡大家族)の環状集落(直径150m、中央広場)について写真資料、内容説明などを確認した。高橋科研では、従来のレヴィ=ストロースのボロロ族(ケジャラ村)の民族誌(単系出自、双分制)をモデルとして利用してきたが、縄文中期環状集落の実態にそぐわない所もあるので、これからのモデル構築に当たり大変重要な資料を入手できた。北米北西海岸のクワキゥトゥール族については、F.Boasなどの文献を検討し、周囲が単系出自・母系制社会なのに、この部族だけがなぜ双系制を呈するのかについて材料を得つつある。これらデータは中期から後期母系制への社会変動に関する理論的検討に際して大きな意味を持つ。

2.市原市後期貝塚出土人骨のゲノム解析と考古学データとの整合性

市原市の3遺跡(西広貝塚、菊間手永遺跡、祇園原貝塚)のmtDNAおよび核DNAの解析結果について、分担研究者の太田博樹教授より教示いただいた。西広貝塚や菊間手永遺跡について得られた分析結果は、本研究の作業仮説である縄文後期が単系出自の母系制社会であるとの説に矛盾するものではなく整合的であるので、考古学上のデータと齟齬がないか検討した。また、高橋仮説である異なる氏族間(遺跡間)の婚姻連帯についいても、ゲノム上、通婚による血縁関係が認められるので、完全と言わないまでも仮説の有意性が認められた。

3.縄文後期トーテミズム論の補強

本科研では高橋が構築した「縄文後期トーテミズム論」を作業仮説として、それを実証するために様々な分析を実施しているが、仮説そのものを補強する材料として、東京都青梅市喜代沢遺跡(青梅市郷土博物館収蔵)の「半獣半人像」を実測・写真撮影して、動物と人の共通先祖の在り方として「ヒトとイノシシ」の折衷型土製品について検討した。「半獣半人像」は今まで全国で2例しかなく、「ヒトとトリ」(岩手県一戸町山井遺跡)、「ヒトとクマ」(青森県砂沢遺跡)が知られたに過ぎない。青梅市例を加えて3例目になった。それらは希少性の高い遺物で、土偶や土版、石棒などよりはるかに少ない。いわば氏族の共通先祖に当たるわけで、それらの証拠を検出できたことはトーテミズム論をさらに補強する成果があった。

4.青森県青森市玉清水(1)遺跡の発掘報告書の刊行

過去に発掘調査した青森市玉清水(1)遺跡(晩期)の発掘報告書を刊行した。本遺跡からは石棒や立石を伴う配石遺構が検出されていたが、いままで性格が不明であった。ところが後期の秋田県大湯環状列石、秋田県伊勢堂岱環状列石、青森県小牧野環状列石、青森県稲山遺跡などの大型環状列石が、クマ形土製品を氏族のシンボルとする「クマ氏族」によって造営されたことを2023年の論文で示した経緯から、玉清水(1)遺跡から出土した三角形岩版が、裏面に「弓矢文様」を持つ象徴的遺物であって、上記の大型環状列石の出土物と共通することを突き止めた。玉清水(1)遺跡の配石遺構もクマ氏族に連なるモニュメントと考えられた。

これは各氏族ごとに物質文化や信仰の上で大きな差異があることを示すもので、従来の学説に大きな変更を求めるものである。本書の刊行に当たり、青森県、岩手県、山形県の研究者に執筆してもらった。

なお、上記の研究を含めて、長野県、新潟県、山梨県、神奈川県、埼玉県の博物館などで講演した。

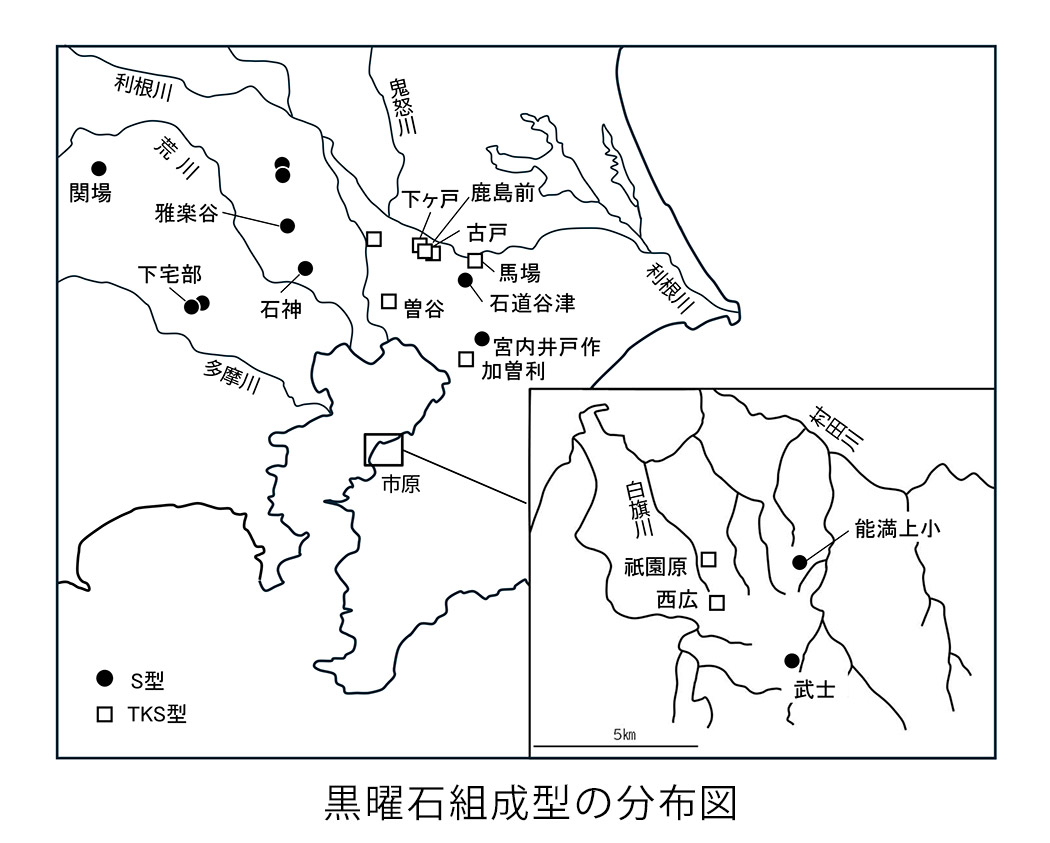

池谷 信之

埼玉県春日部市神明貝塚(縄文後期)と千葉市大膳野南貝塚かから出土した黒曜石の原産地推定を実施した。さらに関東地方で実施された既存の黒曜石分析結果を収集した。こうした作業を通じて、江戸川低地より西側では、信州系が主体となる「S型」の遺跡が分布し、その東側には高原山産+神津島産+信州系からなる「TKS」型が分布することを明らかにした。

さらに「S型」には千葉県側に飛び地のように点在する事例があり、こうした分布状況を氏族社会にしばしば見られる集落の分化と移動から説明できることを示した。またこれまで縄文時代の文化的様相を検討する場合、あらかじめ設定された地域間でその要素を比較することが多かったが、後期社会ではこうした方法は必ずしも有効ではなく、「S型」と「TKS型」の集落間での、特に儀礼的遺物の比較が重要であることを提言した。

植月 学

下総台地の縄文時代中期~後期の動物資源利用の特質を明らかにするために、引き続き貝塚遺跡出土動物遺体のデータ集成を進めた。今年度はこれまでの東京湾沿岸に加え、霞ヶ浦(古鬼怒湾)沿岸や房総の太平洋岸についても集成をおこなった。これまでは主に貝類採集、漁労、狩猟といった食料獲得活動の側面からデータを解析し、中期から後・晩期社会への変化を読み解いてきたが、今年度は本研究課題の重要なテーマであるトーテミズムへのアプローチを試みた。具体的には報告書において「埋葬」や「儀礼」などと記載された特異な出土事例を集成、検討し、時期、種、年齢、性別ごとに集計した。その結果、埋葬についてはイヌが主体で、イノシシがこれに次ぐこと、イヌが中期以降に増加し、イノシシが中期に多く、かつ幼獣主体であることが明らかになった。儀礼的扱いはイノシシとシカでのみ認められた。両種ともに晩期に急増する傾向にあり、焼骨も同様に晩期に増加すること、雄に偏ることなどが判明した。したがって、中期から後・晩期への変化としては中期におけるイノシシ埋葬(特に幼獣)の盛行と、晩期におけるイノシシ、シカ儀礼の増加が確認できた。

太田 博樹

千葉県市原市の3つの貝塚遺跡である祇園原(3検体)、菊間手永(10検体)、西広(7検体)から出土した縄文人骨(合計20検体)の側頭骨から骨片(約100mg)を採取し、DNAを抽出し、次世代シークエンサ(next generation sequencer: NGS)で塩基配列を決定するためのNGSライブラリ化をおこなった。これらのNGSライブラリをショットガン法でシークエンスし、ゲノム配列データを取得した。得られたリード(アウトプットデータ)の深度は、ミトコンドリアゲノムでは36.10~939.26、核ゲノムで0.19~16.09であった。

これらミトコンドリアゲノム塩基配列データをもちいた縄文時代の人口動態の解析を実施した(Yoshida & Wakiyama et al. bioRxiv)。また、核ゲノム塩基配列データをもちいた縄文人系統の集団史および自然選択のシグナルの検出をおこなった(Watanabe & Wakiyama et al. bioRxiv)。これらの結果については、既にプレプリント・アーカイブに英文原著論文原稿をアップし、並行して専門科学雑誌に投稿中である。

さらにミトコンドリアゲノムと核ゲノム両方の塩基配列データをもちいた血縁解析、近親婚の程度の推定、有効集団サイズの推定、遺跡間での遺伝子流動について解析をおこなった(Wakiyama et al. in preparation)。この結果については、英文原著論文原稿を準備中である。

近藤 修

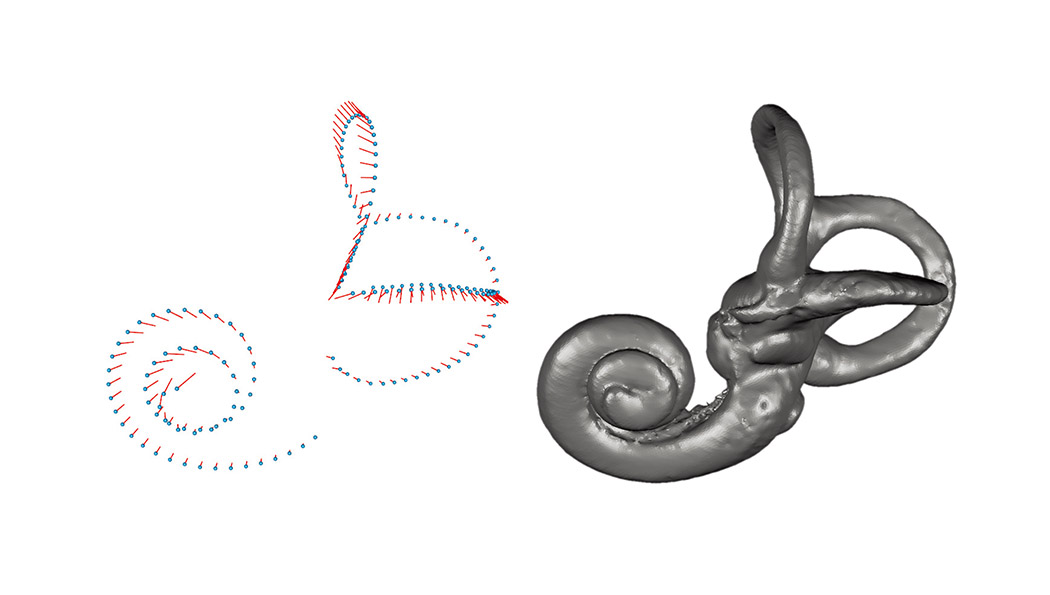

- 内耳骨迷路CTデータの取得

弥生時代遺跡の人骨資料より、吉野ヶ里遺跡のサンプルについてマイクロCT撮影を行い、内耳骨迷路形態の3次元画像を取得した。 - 内耳骨迷路形態の計測と分析

画像解析ソフトをもちい、解剖学的特徴点と曲線上のセミランドマーク提議し、個体間の距離の算出、集団間の形態学的分析を行った。

中門 亮太

2024年度は、配石遺構の意味や機能、遺構を構築する集団の社会的背景を探るため、パプアニューギニア・マッシム地域において配石に関する民族考古学的調査を実施した。配石の構造は過去150年ほどで大きな変化がないものの、その機能は時代・地域によって変容があることがわかった。

国内では、青森県内における縄文時代後期中葉以降の配石遺構を集成し、配石墓などと異なり、墓坑と対応しない配石が多数存在することを確認した。

藤田 尚

2024年度は、縄文時代中期から後期にかけての集落の小規模化・分散化がどのような理由によって生じたのかについて古病理学的視点から思考した。健康の指標となるのは寿命であることから、江戸時代人の平均寿命の見直し、さらには弥生時代期の隣国の人々の寿命の算出などを行った。一見無関係もしくは回り道のように見えても、この平均寿命を考察することは、全ての古病理学的研究の基礎となるものである。さらに、出土古人骨からの感染症の特定などについても方法論を模索した。

米田 穣

千葉県で作成した地質情報を参照した機械学習による高精度なSr同位体地図を応用し、加曽利貝塚から出土したシカ、イノシシ、イヌ、ネズミの歯エナメル質のSr同位体比と比較検討した。シカとイノシシについては、地図で予測された値を一致したが、イヌとネズミでは高いSr同位体比を示しており、食物を通じて海洋のSr同位体比の影響を受けている可能性が考えられた。海産物摂取によりSr同位体比が変動するのであれば、ヒトにも影響が強く及ぶ可能性があり注意が必要である。一方、シカとイノシシでは、中期の北貝塚から出土した資料と、後期の南貝塚から出土した資料でSr同位体比に差異があり、それぞれ遺跡の北側に地域と南側の地域で生息した動物であると推察された。高精度なSr同位体比分布を予測したことで、従来の方法ではとらえることができなかった狩猟活動域の時代変遷が可視化することに成功した。

加曾利貝塚でイヌ骨を中心に、骨組織像における微生物浸食を観察し、埋葬個体の骨と散乱骨の間に差異を確認した。先行研究では、このような違いを解体処理による腸内細菌の影響の有無と解釈してきたが、年代測定の結果、20世紀後半であることが確認された犬骨では微生物浸食が見られず、腸内細菌による影響の有無では説明できない可能性が示された。そこで腸内細菌は影響するが、土壌微生物は影響を及ぼさない資料として、江戸時代の早桶に密封された遺骨で組織観察を実施した。多くの個体では微生物浸食の影響が認められず、先行研究の解釈には再検討の余地があることが示された。